- HOME

- オーダー製品採寸方法

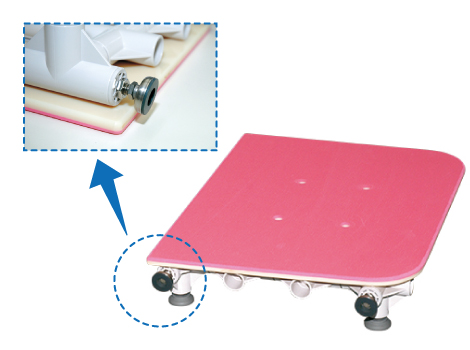

- 浴そう内すのこ(R型紙採寸)

オーダー製品採寸方法

浴そう内すのこ(R型紙採寸)

用意する道具

-

- 必須

-

- コンベックス(メジャー)

- 筆記用具

- 段ボール

- フェルトペン

- はさみやカッター

- ノート等or見積発注依頼用紙

-

- あると便利

-

- 直角定規

- Rパターンの型紙

STEP1スケッチ図の作成

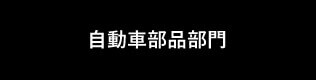

ノートにスケッチ図を描きます。

スケッチ図は①浴そうを上から見た図 ②浴そうの間口の断面図 ③浴そうの奥行きの断面図の3方向を描きます。

STEP2高さを決める

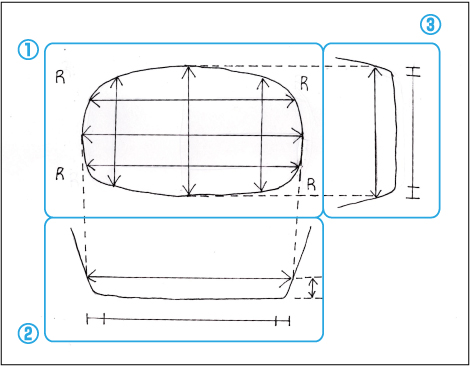

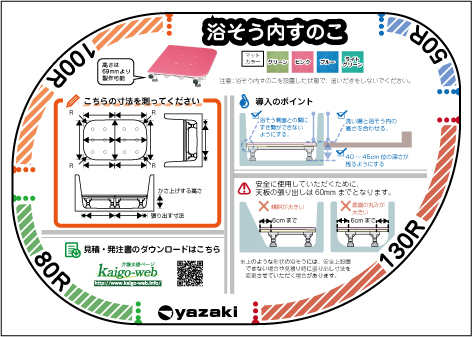

浴そう内すのこの高さを決めます。

洗い場と浴そう内の高低差がなくなるほど出入りが容易になりますが、浴そう内をかさ上げし過ぎると湯船が浅くなってしまいます。

一般的には40~45cmくらいの深さが残るように作ることが多いです。

浴そう内すのこは高さ69mmから製作が可能となります。

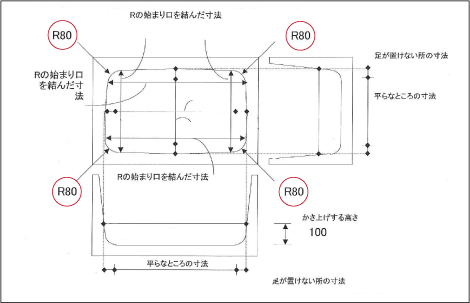

今回の例では100mmとして進めます。

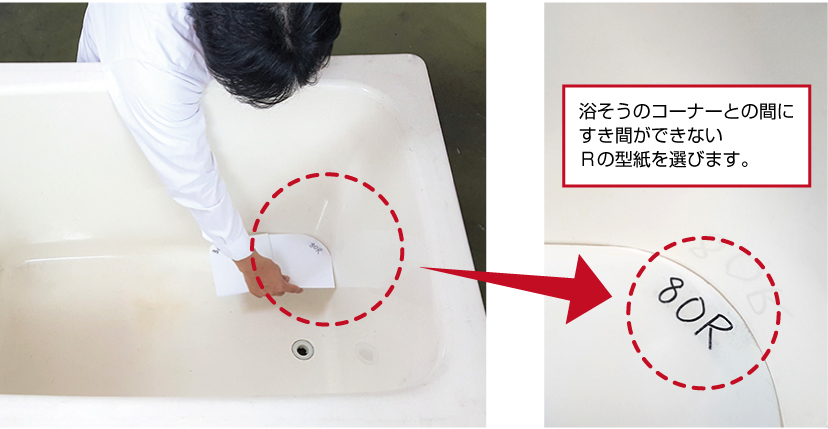

STEP3コーナーのR(カーブ)を測る

製作したい高さでのコーナーのRを測定します。

● 事前にコンパスなどでRの大きさの型紙をいくつか用意している場合

浴そうのコーナー部分に、用意しているRパターンの型紙を合わせていきます。

合うサイズがあったら、そのサイズを記載します。

※PDF印刷時の注意

実際のサイズで印刷するようにしてください。

用紙に合わせて印刷すると実際のサイズよりも小さく印刷されてしまいます。

≫印刷設定はこちら

今回は事前に用意していたRパターンの型紙の内、80Rが合いましたのでR80となります。

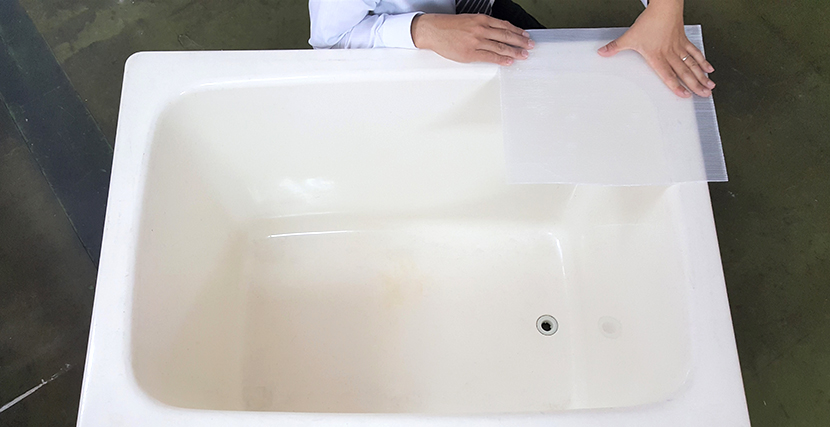

● Rパターンの型紙を用意していない、またはサイズが合わなかった場合

その場でR部分のみの型紙を作ります。

説明では分かりやすいように半透明の段ボールを使用しています。

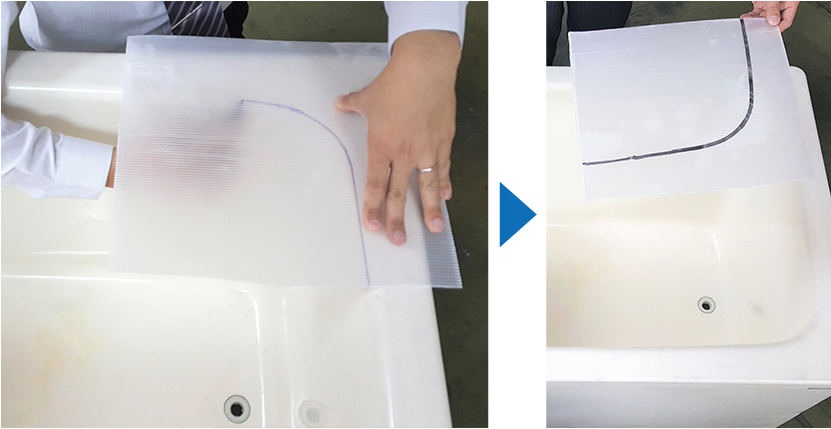

① 浴そうのコーナーより少し大きめの段ボールを浴そうの角の縁に当てます。

② 合わせた段ボールの下から、マジックでRに合わせて線を描きます。

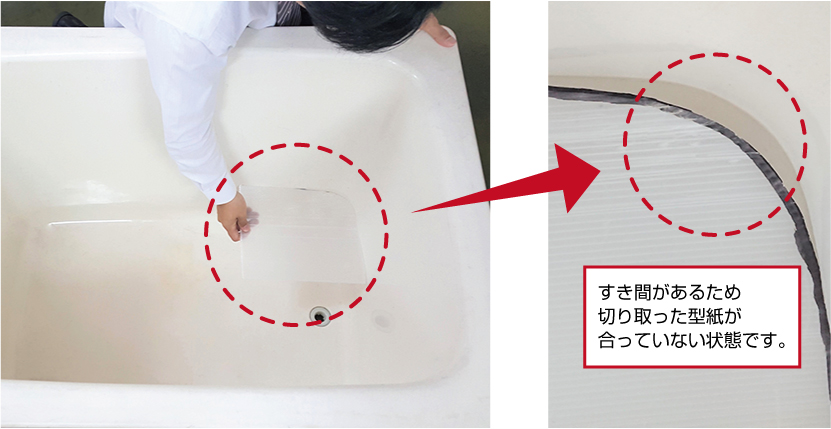

③ 描いた線に合わせて段ボールを切り取り、製作したい高さの位置のRに当てます。

サイズが合わなければ、合うようにカットして微調整します。

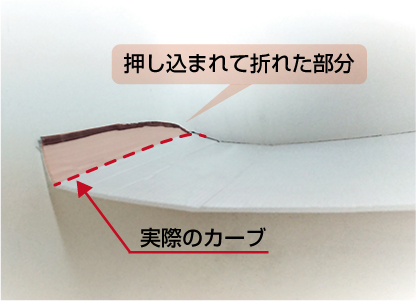

ポイント

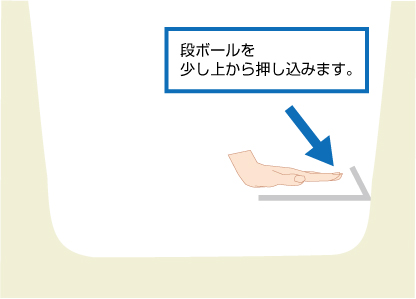

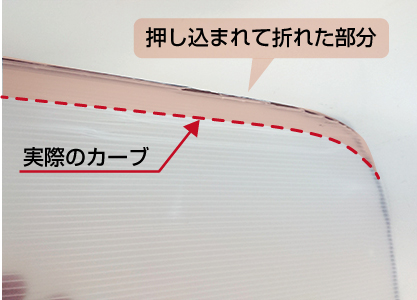

微調整のコツとして、少し上から隙間がなくなるまで押し込み、押し込まれて折れた部分を切り取る方法もあります。

④ 作成したRの型紙が残りのコーナーのRにも合うか確認します。

合わない箇所があれば、その箇所のRの型紙も同様の手順で作成します。

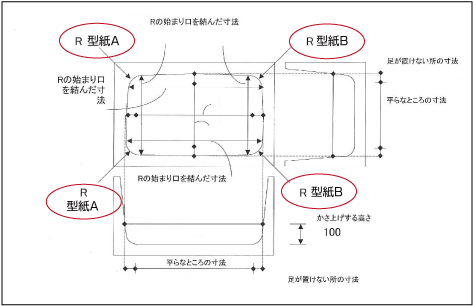

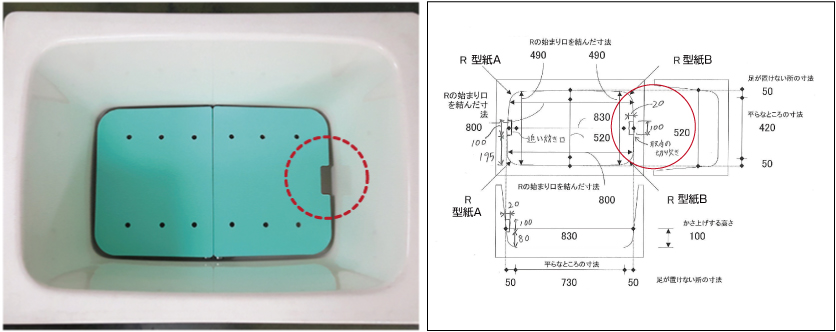

⑤ 一通りのRの型紙が出来ましたら、スケッチ図(見積発注用紙)のR部分に「型紙」と書きます。

Rの型紙が複数ある場合は「型紙A」、「型紙B」など分かるように区別して記載して下さい。

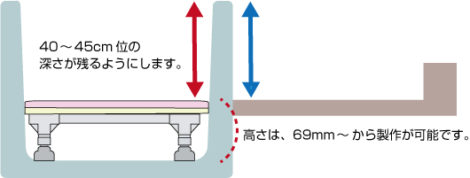

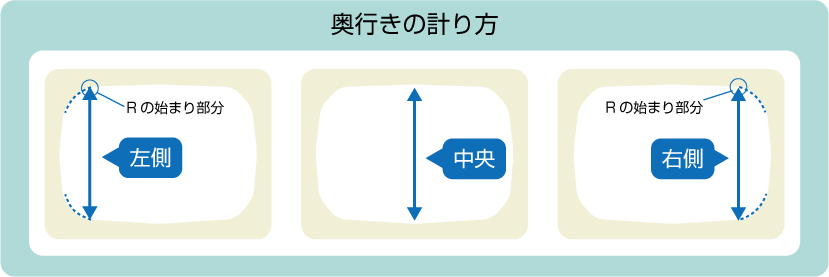

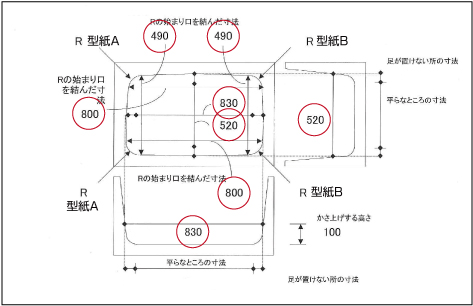

STEP4間口・奥行を測る

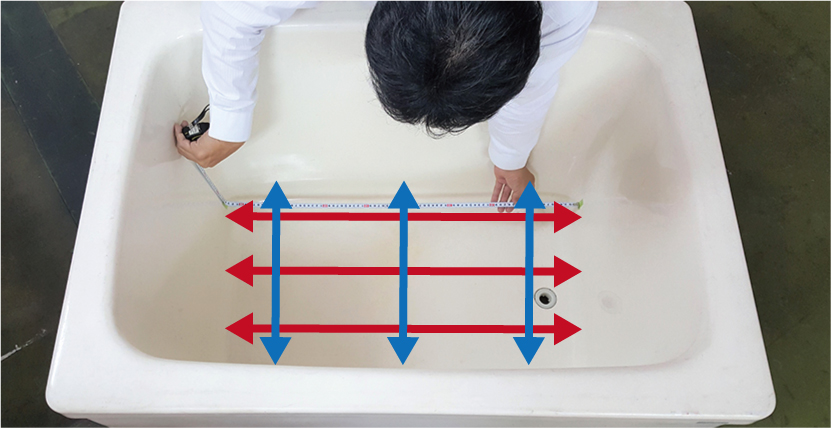

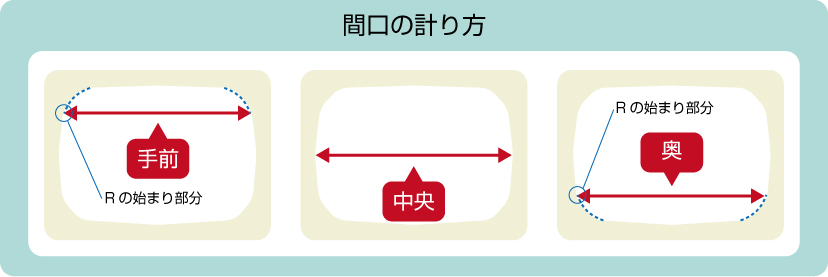

製作したい高さで間口・奥行を測ります。

浴そうは中央部分が広がっていることが多いため、間口・奥行ともに壁側の2箇所と中央の3箇所、計6箇所を測ってください。

それぞれの壁側の4箇所についてはコーナーのRが始まるところを測ります。

注意

間口・奥行きの測定は、必ず製作をしたい高さの位置で測ってください。

計測をしたらスケッチ図に書き込みます。

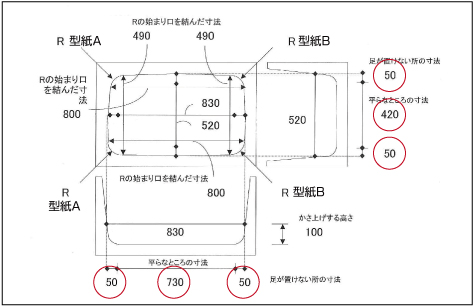

STEP5浴そう底面の平らな部分を測る

浴そうの底面の平らな部分(脚を立てることができる部分)の寸法を測ります。

底面の壁側(一番狭い箇所)にメジャーを当て、平らな部分の寸法を測ります。

平らな部分を測ったら、間口と奥行の差から脚を置けない所の寸法を出します。

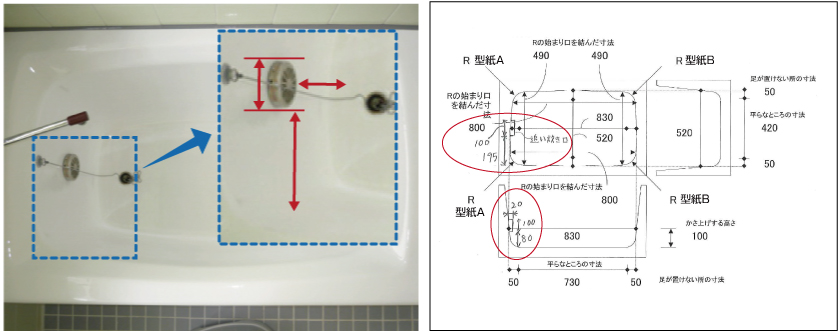

STEP6障害物の確認

障害物(浴そう内すのこに干渉するもの)の位置や大きさを測ります。

例:お湯のたき口や排水口など

※たき口がある場合、追いだきを利用するかどうか確認をしてください。

追いだきを利用する場合は、浴そう内すのこを入れた状態では行わないように注意喚起をお願いします。

(製品の耐熱温度が50℃の為、変形等のおそれがあります。)

STEP7オプションや追加加工の確認

オプション(ズレ防止ストッパー)や追加加工の有無を確認します。

ポイント①

浴そうの側面にズレ防止ストッパーをつけることで設置位置を安定させることができます。

ポイント②

切り欠きを作ることで取り出しやすくすることができます。

取手の切り欠きを追加する場合は、つけたい場所にサイズを記載してください。

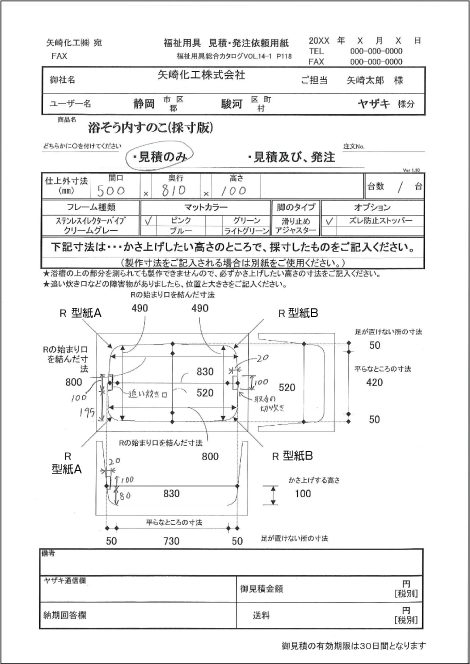

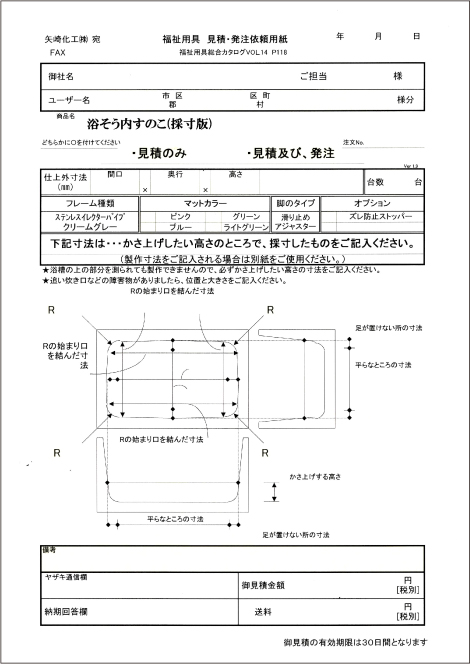

STEP8採寸・記載内容確認

最後にすべての情報が記載されているか

ご確認ください。

●間口・奥行の寸法

●コーナーのRの大きさ

●平らな(脚が置けない)ところの寸法

●障害物の位置・大きさ

●ズレ防止ストッパーの有無

●マットカラー

●物件名(○○市 ○○様分など)

よろしければ以上の資料をR型紙と合わせて

弊社担当支店まで送付してください。

写真を合わせて送っていただくとより安心です。

※仕上外寸法については実際に採寸した寸法からクリアランスをとった寸法の内、大きい数値をご記入ください。(クリアランス目安-20mm)

はじめての方へ

はじめての方へ 製品案内

製品案内 設置事例集

設置事例集 福祉情報

福祉情報 体験会・研修会

体験会・研修会 福祉用具展示会

福祉用具展示会 お問い合わせ

お問い合わせ