- HOME

- オーダー製品採寸方法

- 浴室すのこ

オーダー製品採寸方法

浴室すのこ

用意する道具

-

- 必須

-

- コンベックス(メジャー)

- 筆記用具

- ノート等or見積発注依頼用紙

-

- あると便利

-

- Lアングルor角材、つっぱり棒など

- 伸縮(内寸)スケール

- 水平器

- 直角定規

STEP1入口の高さを測る

すのこの高さを決めます。

一般的には入口のドアのサッシに合わせることが多いです。

今回は入口に合わせた採寸方法です。

はじめに入口の高さを測ります。

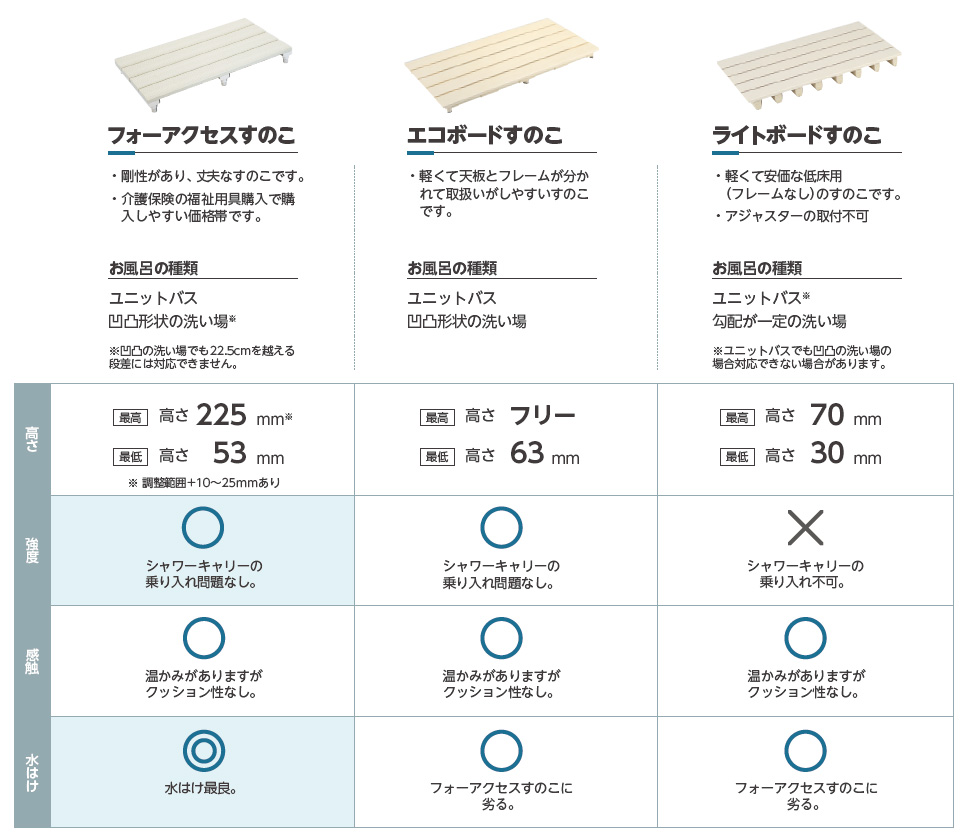

高さによっては製作ができない場合やすのこの種類が選べないこともございますのでご了承ください。

すのこによって最低製作可能高さが異なります。

■各すのこの製品詳細はこちらから

注意

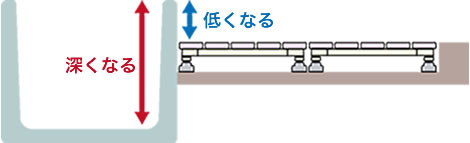

基本は入口の高さに合わせてすのこを制作しますが浴そう内部が深く感じられる場合もありますので浴そうとすのこの高さのバランスを確認してください。

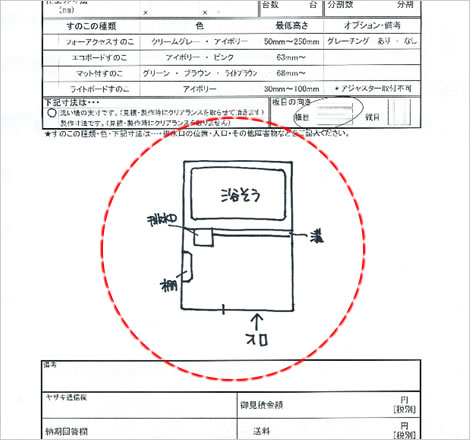

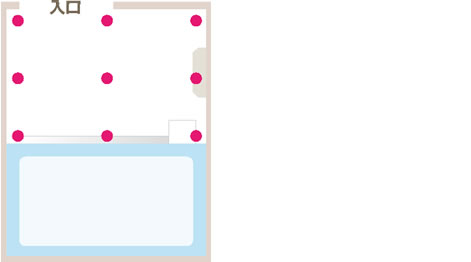

STEP2スケッチ図の作成

製作高さが決まり、すのこが製作可能であればノート(または見積発注依頼用紙のフリー用紙)にスケッチ図を描きます。

洗い場全体の簡単な図を描き、入口と浴そうの位置を記載します。

STEP3間口・奥行を測る

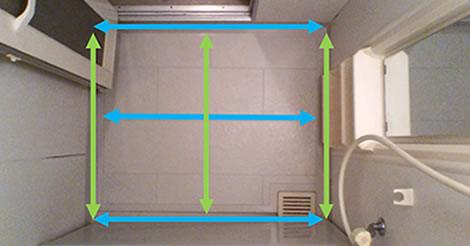

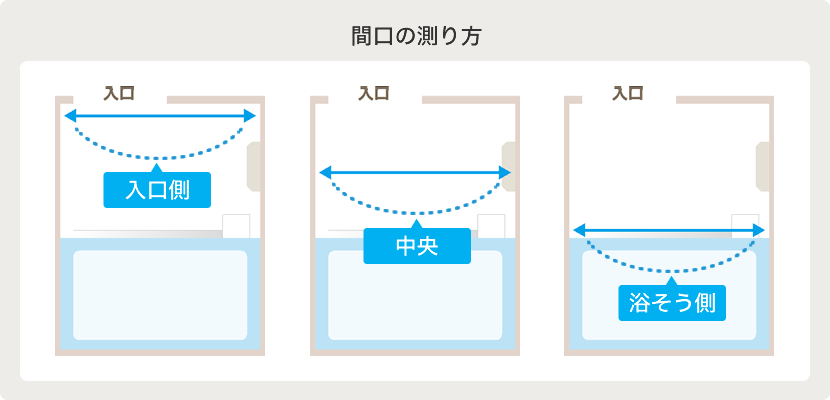

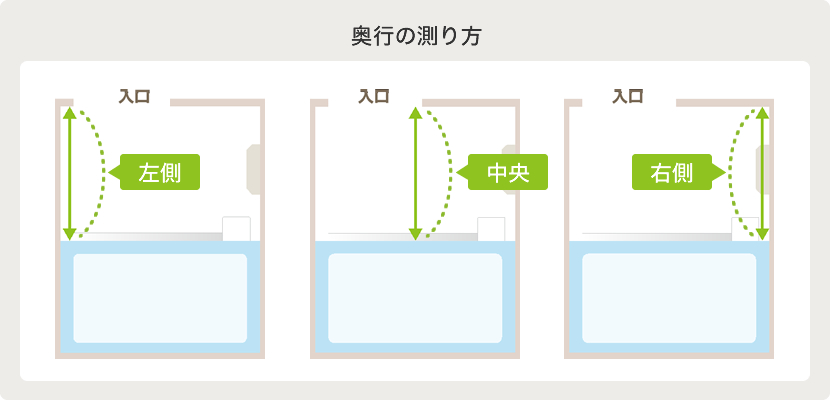

スケッチ図が完成したら間口・奥行を測定していきます。

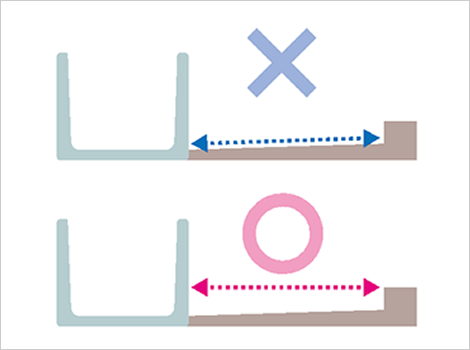

ポイント①

浴室が歪んでいたり、変形している場合もあるため、「入口側」と「中央」と「浴そう側」の3箇所を測ってください。

測定したらスケッチ図に書き込みます。

ポイント②

床の長さではなく、製作したいすのこの高さで、水平にして測ってください。

ポイント③

3か所ずつ間口と奥行を測定した際に、

寸法差があった場合は直角定規などを使い直角を探し寸法の基準とします。

どこが直角かをスケッチに記入ください。

直角定規がない場合は斜めの対角線を測定してください。

ポイント④

伸縮(内寸)スケールがあると簡単に内寸を測定することができます。

内寸が測れるコンベックス(メジャー)・スケールなども市販されています。

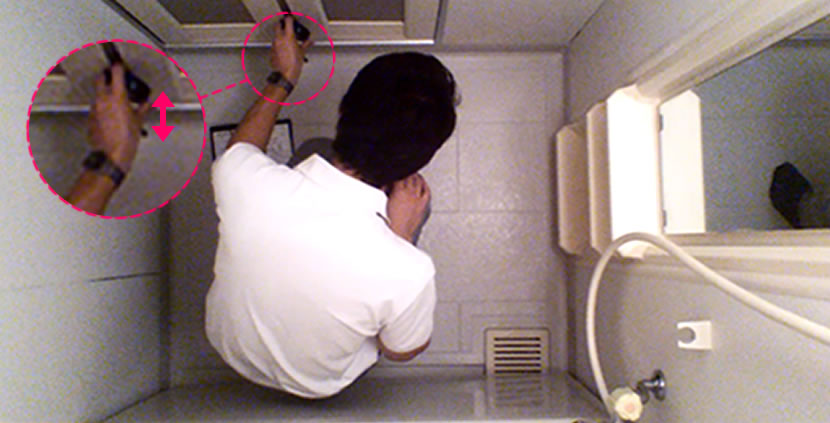

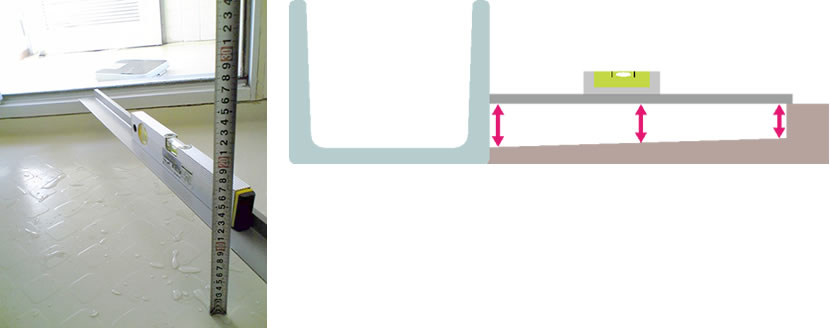

STEP4高さを測る

製作高さに合わせたすのこの高さを測定していきます。

基本的には上下・左右・中央の9か所を測定します。

ポイント①

~入口以外の高さ~

タイルの目地やユニットバスの継ぎ目を目安に

高さを追っていただく方法もあります。

例:タイル壁の場合

①入口付近の任意のタイル目地を決める。

②同じ目地の高さを測る。

③入口付近との落差を計算する。

ポイント②

~壁などの目印がない場合(中央など)~

Lアングルや角材、突っ張り棒などの変形しない物を入口に置き、上に水平器などを乗せると任意の位置の高さを簡単に測ることができます。

STEP5排水溝・排水口の確認

排水溝に蓋がついている場合、蓋にすのこがのっても破損しないか、強度のご確認ください。

排水口が円形の場合、中心までの距離(間口・奥行とも)を測り、直径も測定してください。

STEP6障害物の確認

障害物(すのこに干渉するもの)の位置や大きさを測ってください。

例:棚や配管など

また、すのこの脚が置けない位置などを確認してください。

洗い場側に入る扉の場合、扉を開くと

洗い場側に下がっている場合がありますので、開いた状態ですのこに干渉しないかも

ご確認ください。

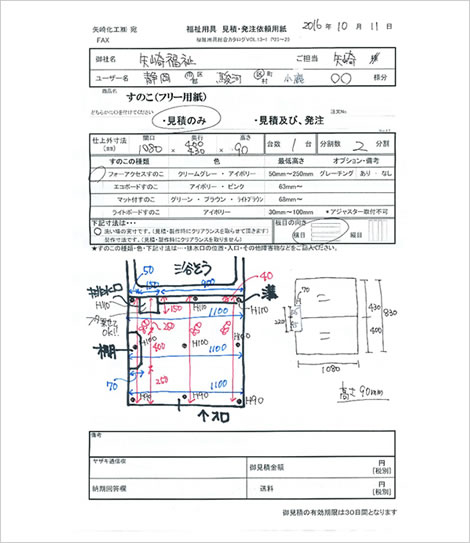

STEP7採寸・記載内容確認

最後にすべての情報が記載されているか

ご確認ください。

●間口・奥行の寸法

●各部高さ

●排水溝・排水口の位置・大きさ

●障害物の位置・大きさ

●物件名(○○市 ○○様分など)

よろしければ以上の資料を

弊社担当支店までFAX等でお送りください。

写真を合わせて送っていただくとより安心です。

設置方法フォーアクセスすのこ設置方法

はじめての方へ

はじめての方へ 製品案内

製品案内 設置事例集

設置事例集 福祉情報

福祉情報 体験会・研修会

体験会・研修会 福祉用具展示会

福祉用具展示会 お問い合わせ

お問い合わせ